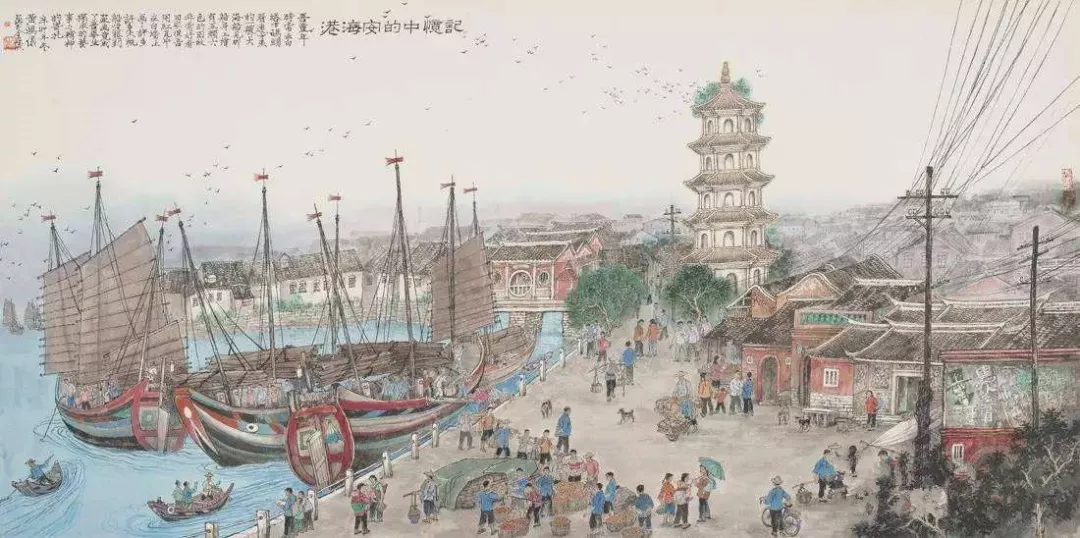

【文史散論】安海古代海外交通貿易史略(4)

除了從族譜中看出安海人到海外各地外,在萬歷《安海志》中,也可以看出一些貿易貨物與活動情況,不但前往南洋一帶,且及于國內各大都會。志云:“俗尚游商,富家挾財置綿蒿等布,胡椒、木香才、明珠、翡翠等貨,以往兩京蘇杭臨清川陜江廣等處發賣?!庇衷疲骸凹惏埠H速I數千疋往高州,海南及交趾、呂宋等異國貨利。”番薯是適宜于農地的高產作物,這番薯就是明時安海人通商呂宋帶回來的。萬歷《安海志》卷四云:“朱薯萬歷間庚午年(按,萬歷干支無庚午,訛)人從呂宋帶種來種之……此物自番而來,故曰番薯?!痹谖覈r民細心培育下,番薯品種已是多種多樣了。同樣,由于通商,許多中國所有的用具器物,也傳播到南洋。當地因為這種東西從閩南而來,因此亦隨著閩南音叫喚?,F在南洋各地方言中,隨處可以發現這些。不一定都是由安海人輸送出去的,但其中必定有些是由安海人因通商而轉達南洋的。

清初,朝廷為消滅鄭成功部隊,推行遷界政策,把沿海十里的居民,盡遷入內地,嚴禁通海。安海自順治十八年(1661年)遷界,對外交通遂陷于停頓。經過20多年,直至康熙二十三年(1684年)復界,安海居民再從廢墟中重整家園,對外交通才逐漸恢復。

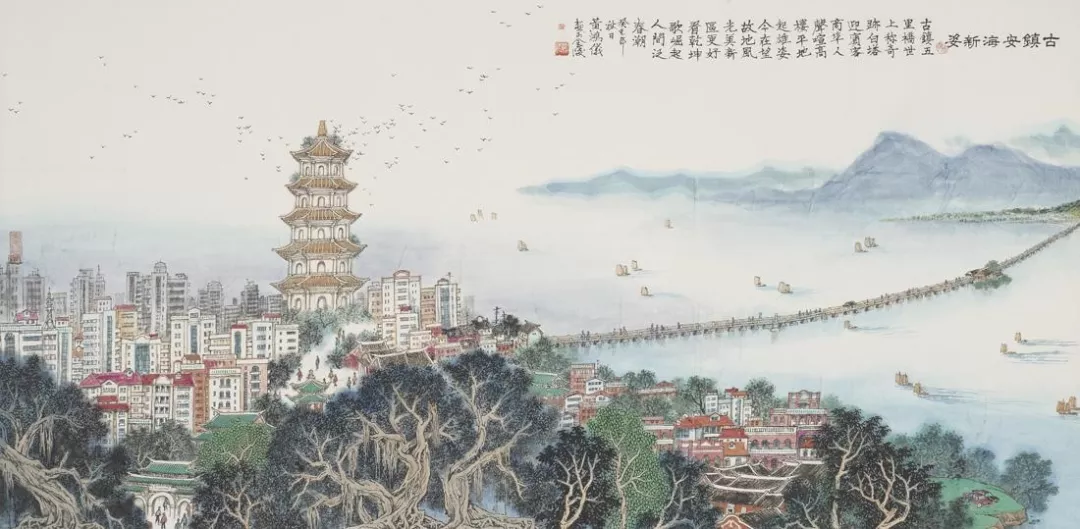

復界后的海外交通情況,據清《安平志》云:“我朝定鼎為來,未設鎮宮,康熙二十三年遷都復界,乃以浦邊巡檢司代管安海,驗商船出入及平民詞訟?!庇衷疲骸坝赫吣辏?729年)又設戶部稅館關攤曰:鴻江澳?!爆F在安海人僑居海外組織的同鄉會,有時采用鴻江公會,名稱就是這樣來的。從清志的記載,可以看出復界后安海對外交通,已是一天天的再繁榮起來了。所以值得統治者由浦邊巡檢司帶管安海。進而在安海設置稅館進行征稅。經濟再度的繁榮,那些因遷界被毀滅的大建筑物,如“石井書院”、“朱祠”、“龍山寺”以及“奎光閣”、“霽云殿”等也都相繼重建或重修起來。

(來源:晉江史志2008.1)

掃一掃在手機上查看當前頁面

閩公網安備:35058202000114號

閩公網安備:35058202000114號 晉江政務

晉江政務 閩政通APP

閩政通APP